Геология

Надсолевой комплекс Прикаспийской впадины – будущее нефти Казахстана

Николай Матлошинский, кандидат геолого-минералогических наук, технический директор ТОО «Reservoir Evaluation Services»

Кайрат Адилбеков, советник директора по геологии ТОО «BSG OIL»

Роман Матлошинский, кандидат биологических наук, главный специалист по геоинформационным системам ТОО «Reservoir Evaluation Services»

Наталья Суяркова, главный геофизик ТОО «Reservoir Evaluation Services»

Новый этап изучения солянокупольной части Прикаспийской впадины связывается с широким применением сейсморазведки МОГТ 3Д. Перспективы глубоких горизонтов надсолевого комплекса определяются ёмкостью ловушек. Находясь на путях миграции УВ (углеводородов) из подсолевого источника в верхние горизонты, ловушки неизбежно должны были заполняться мигрирующими УВ.

Введение

Нефтегазовая отрасль Республики Казахстан в настоящее время переживает очередной сложный период, когда запасов разрабатываемых месторождений-гигантов хватит на ближайшие 15-20 лет, но совсем не понятно, с какими направлениями следует связывать обеспечение отрасли УВ-ресурсами в будущем. Из них в настоящей статье рассматривается надсолевой комплекс отложений Прикаспийской впадины, благодаря которому Казахстан 125 лет назад прочно вошел в число нефтедобывающих стран.

Мало кто рассматривает надсолевой комплекс как возможный источник УВ, который обеспечит растущие потребности Республики в сырье на многие годы вперед. Между тем, признание факта подсолевого генезиса нефти и газа и наличие их залежей в верхних горизонтах со всей определенностью указывают на то, что при этом все ловушки, если они есть на пути УВ из подсолевых отложений в верхние части надсолевого комплекса, должны быть заполнены УВ в соответствии с законом Гассоу.

Существует определенное противоречие в нефтегазоносности надсолевого комплекса, которое заключается в том, что во внутренней части впадины, где генерация УВ и активность соляной тектоники должны быть наиболее ярко выражены, залежей нефти в верхней части надсолевого комплекса практически не выявлено. Многолетние поиски здесь привели к выявлению нескольких мелких месторождений при многочисленных признаках нефти в керне пробуренных скважин [4]. Причины отсутствия здесь залежей нефти, возможно, связаны с тем, что нефть могла аккумулироваться в более глубоких горизонтах и до традиционных ловушек в мелу, юре и верхней части триаса она не дошла, а признаки отражают лишь «дыхание» этих неоткрытых залежей. Однако, для этого требуется наличие емких ловушек в нижней и средней частях надсолевого комплекса, что еще нуждается в подтверждении.

Изученность вопроса

Основу современных представлений о строении солянокупольной части Прикаспийской впадины составляют фундаментальные труды Н.В. Неволина (1951) с соавторами, Н.А. Калинина (1958), П.Я. Аврова с соавторами (1935, 1959) и Ю.А. Косыгина (1960), в которых обобщены накопленные ко второй половине прошлого века материалы. Значительный вклад в изучение солянокупольной тектоники Прикаспийской впадины в новейшую эпоху внесли казахстанские исследователи: Э.К. Азнабаев, Э.С. Воцалевский, Ю.А. Волож, Б.А. Ескожа, К. Х. Бакиров, Г.Ж. Жолтаев, А.В. Матусевич, Т.А. Ошакпаев и многие другие.

Нужно особенно отметить большое значение в изучении солянокупольной тектоники III Всесоюзного симпозиума, проведенного в Алматы в 1969 году [7]. На симпозиуме были подведены своеобразные итоги многолетнего изучения солянокупольных областей, в частности, Прикаспийской впадины, поскольку его проведение совпало с началом открытия месторождений в подсолевых отложениях, из-за чего на многие годы актуальность надсолевого комплекса здесь существенно снизилась. Имеющиеся представления о солянокупольной части впадины основаны на сейсмических и других данных самых начальных этапов их применения, когда работы (МОВ, МОГТ, бурение), в основном, ориентировались на сводовые части куполов.

В начале текущего века в компании FIOC группой специалистов (Б.А. Ескожа, М.С. Трохименко, Г.В. Воронов и др.) под руководством вице-президента компании по геологоразведке Рэя Леонарда были установлены закономерности нефтегазоносности так называемых «среднетриасовых», или структурно-стратиграфических (структурно-седиментационных) ловушек [3, 8]. Однако достаточно быстро было выяснено, что далеко не все такие ловушки могут содержать залежи нефти и газа, а те из них, которые залежи содержат, как правило, характеризуются сложным развитием коллекторов, что приводило к сокращению запасов. Это направление, тем не менее, оказалось весьма продуктивным, и только компанией FIOC было выявлено более десятка месторождений, но в силу небольших запасов самих месторождений, существенно изменить ситуацию с наращиванием запасов не удалось. В то же время, направление привлекло внимание инвесторов и в течение последних лет надсолевые участки активно разбирались на аукционах, проводимых в Республике.

Наиболее полно современное состояние изученности вопроса представлено в работе М.П. Антипова и Ю.А. Воложа [2], в которой рассматриваются особенности строения и нефтегазоносность надсолевого разреза Прикаспийской впадины, и которая как бы подводит итог традиционному подходу к данной проблеме. Справедливое утверждение авторов, что «продуктивность соляных структур носит избирательный характер и очевидных закономерностей в их размещении не наблюдается» (стр.132), показывает, что традиционный подход здесь себя практически исчерпал. Предлагаемые авторами карты трех перспективных комплексов без локального прогноза особого энтузиазма не вызывают.

Фактические данные и методы изучения

Можно констатировать, что практика ГРР вплотную подошла к необходимости дальнейшего раскрытия УВ потенциала надсолевого комплекса впадины в новых условиях, на новом уровне (сейсмика 3Д). Рассматривая проблему, среди прочего, в свете учения про УВ системы, то есть учитывая все составляющие процесса: от генерации УВ, их миграции и аккумуляции, включая также сохранность, можно рассчитывать на составление полной картины перспектив [5,6].

Полученные не так давно результаты МОГТ 3Д на больших площадях (Тасым, Жаркамыс, Тайсоган и др.) еще не стали предметом широкой дискуссии, и во многом только изучаются. В то же время, значимость этих 3Д для изучения соляных куполов во всей их полноте, особенно нижних частей надсолевого комплекса, внутреннего строения соляных ядер, областей переходов соль - надсолевые со всеми деталями строения, трудно переоценить.

Именно с ними следует ожидать прорывы в общем понимании проблемы. Ключевым здесь являются перспективы нефтегазоносности, определяемые тем обстоятельством, что в бессолевых мульдах подсолевые УВ сами стремятся попасть на доступные для современного бурения глубины, мигрируя через окна и заполняя на своем пути разные ловушки [5,6], в первую очередь, связанные с замкнутым изолированным характером мульд на глубине 3,5-5,5 км. При миграции всегда происходит очищение УВ от агрессивных компонентов (сероводород и др.), за счет связывания окислами железа, широко распространенными в пермотриасе [1].

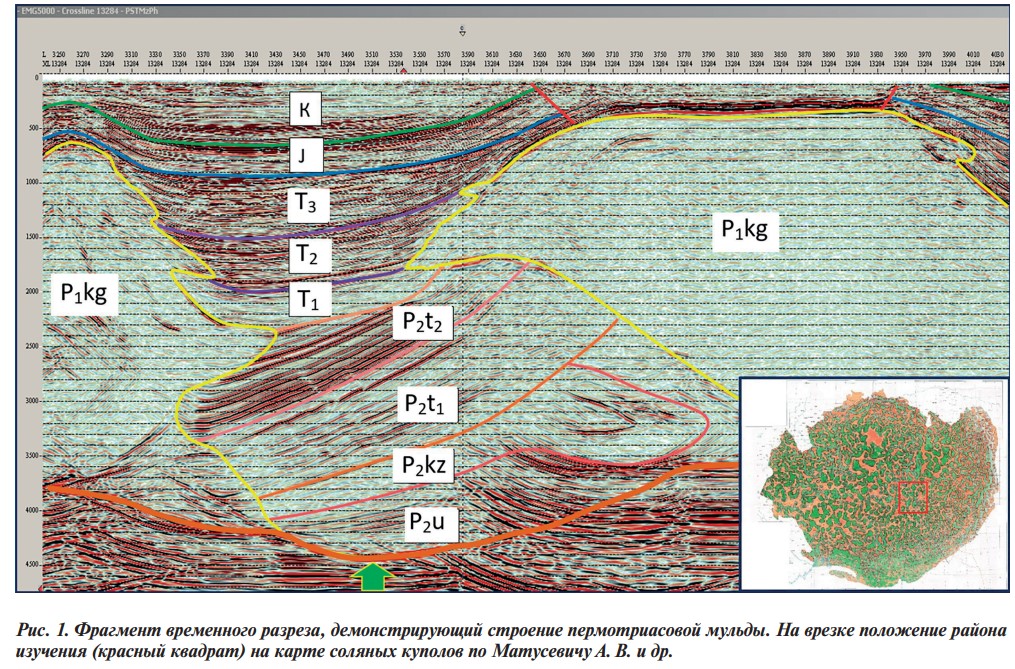

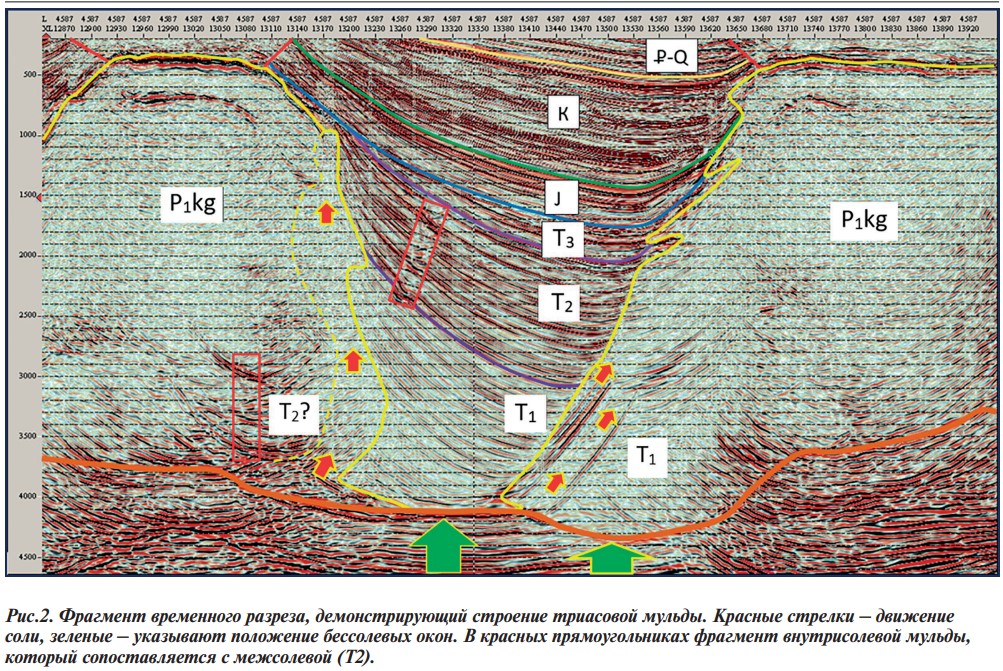

Методика изучения заключается в корреляции сейсмических горизонтов и, таким образом, изучении по данным сейсморазведки 3Д особенностей строения соляных куполов и межкупольных мульд, для целей прогноза в них развития коллекторов, ловушек и бессолевых окон. На Рис. 1 и 2 приведены примеры такого изучения и корреляции горизонтов. Основная задача сводилась к тому, чтобы по характеру сейсмической записи, опираясь на накопленные данные, научиться распознавать положение бессолевых окон и выделять различные отделы триасовых и верхнепермских отложений. На рисунках представлены две мульды с пермотриасовым и триасовым депоцентрами, для обоих из которых устанавливается наличие бессолевых окон. Бессолевые окна легко распознаются по характерному сокращению толщины подсолевых отложений за счет их дегидратации при соприкосновении с надсолевыми коллекторами [5].

Полученные результаты

Несмотря на наличие бессолевого окна и очевидного направления миграции УВ за счет одностороннего подъема отложений, задача прогноза возможных залежей УВ здесь не всегда выглядит легкой. В первом случае (Рис. 1) очевидно, что залежи можно ожидать в подкарнизных условиях в верхнетатарских коллекторах, во втором (Рис. 2) никаких очевидных отражений на границе мульды и соли не прослеживается, а в триасовых отложениях на контакте с солью никаких признаков возможных залежей не видно.

Между тем, здесь отчетливо видно, что в толще соли прослеживаются отражения, напоминающие по строению мульду. При этом внутрисолевые мульды (справа и слева) никак не связаны с межсолевой мульдой. Как видно на Рис. 2, их края поднимаются навстречу друг другу. Погребенные в толще соли мульды можно рассматривать как оторвавшиеся части большой мульды, что видно по сходству отражений триасовых отложений и внутрисолевых частей большой мульды (Рис. 2).

В настоящее время они отделены друг от друга из-за особенностей развития тектоники соляных куполов, которая заключается в активном отжимании соли под внутрисолевыми частями мульды, из-за чего эти части мульды существенно погрузилась вниз, отломавшись от основной мульды. При этом соль внедрилась в зону отрыва и сформировала узкую соляную стенку, которая одновременно является склоном купола и отделяет погребенные части мульды.

Вопрос, могли ли УВ попасть во внутрисолевую часть мульды, остается открытым, даже при наличии бессолевого окна. Однако если допустить, что генерация нефти началась в раннем триасе и к концу мела бессолевое окно уже существовало, перетоки могли происходить, заполняя триасовые отложения как хорошие коллекторы. Переформирование с отрывом и глубоким погружением части мульды, и формированием соляной стенки могло быть в триасе (справа на Рис.2) или связано с основными периодами тектогенеза – мезозойским в конце мела и альпийским – в миоцене (слева).

Рис.1. Фрагмент временного разреза, демонстрирующий строение пермотриасовой мульды. На врезке положение района изучения (красный квадрат) на карте соляных куполов по Матусевичу А.В. и др.

Рис.2. Фрагмент временного разреза, демонстрирующий строение триасовой мульды. Красные стрелки – движение соли, зеленые – указывают положение бессолевых окон. В красных прямоугольниках фрагмент внутрисолевой мульды, который сопоставляется с межсолевой (Т2).

Очевидно, что более интересным направлением поисков являются соляные карнизы. Проблема с карнизами заключается в том, что довольно активные поиски УВ в подкарнизных ловушках в 80-90-е годы прошлого века не привели к сколь-нибудь значимым успехам, и в результате было пробурено немало пустых скважин. С сегодняшних позиций понятно, что поиски велись по результатам временной миграции Кирхгоффа, которая объективно отражает строение в случае, если нет латеральной изменчивости скорости (Kobet, 2010). Если такая изменчивость есть, что для терригенных отложений в соли очевидно, подкарнизная часть может занимать совершенно другое место, чем то, которое видно на временных разрезах. Здесь нужна глубинная миграция до суммирования с построением скоростной модели, чтобы точно определиться с положением карниза, который может быть смещен до 3-5 км в ином направлении от видимого положения на разрезе.

Соляные карнизы (в англоязычной литературе «overhangs» – собственно карнизы и «wings» – крылья [10]), являются наиболее выраженными и показательными случаями наличия надсолевых пакетов отложений внутри соляных тел. Их формирование связывается с выходом соли в сводовых частях куполов на поверхность и формированием соляных глетчеров или солёных озер с переотложением открытой соли со сводов куполов в пониженные участки [9, 10].

С началом новой фазы осадконакопления (подъем уровня моря) такие соляные скопления перекрывались терригенными толщами, формируя хорошо выраженные соляные карнизы. Соляные озера довольно широко развиты во впадине в настоящее время (Эльтон, Баскунчак, Индер, Челкар и др.), в которых идет или может идти переотложение соли. При ее перекрытии терригенными породами со временем в результате новой трансгрессии будут зафиксированы новые соляные карнизы. В пермотриасе этот процесс был во много раз более широко распространенным и неоднократно повторяющимся.

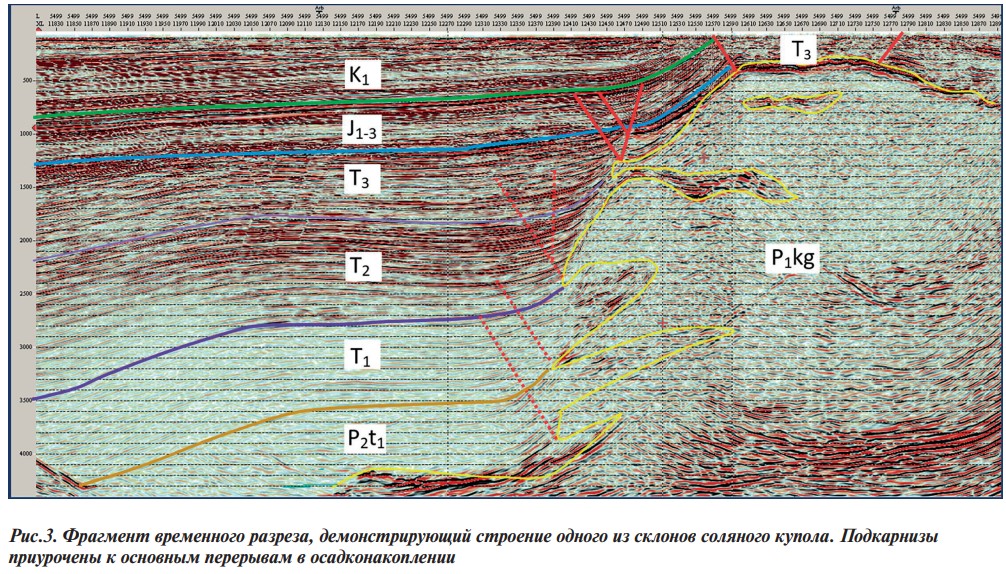

Практически во всех соляных куполах по сейсмическим данным отмечаются примеси несолевого материала в виде отражений разной протяженности или их пакетов, которые не всегда отделяются от мульд соляными стенками. Наиболее выражены внутрисолевые включения в основании соляных куполов и вблизи их краев. Формирование соляных карнизов в пределах куполов можно продемонстрировать на примере фрагмента инлайна, где представлен склон соляного купола и отчетливо видно, что все инородные включения в соли неплохо коррелируются с основными стратиграфическими границами мульды, отражающими основные перерывы в осадконакоплении (Рис. 3).

Именно к перерывам в осадконакоплении были приурочены выходы соли на поверхность и формирование соляного карниза в виде переотложения соли на большой площади, как и перекрытие терригенным материалом выходящих на поверхность отложений соли в начале следующего цикла осадконакопления. Иными словами, такая картина может означать импульсно-цикличную активность соли, которая в начале очередного цикла седиментации (новый подъем уровня моря) начинает приходить в движение.

Рис.3. Фрагмент временного разреза, демонстрирующий строение одного из склонов соляного купола. Подкарнизы приурочены к основным перерывам в осадконакоплении

Выдержанность коллекторов вряд ли должна ставиться под сомнение, все более или менее мощные толщи, попадающие в подкарнизные условия, ничем не отличаются от аналогичных отложений мульды, так как формировались абсолютно в одинаковых условиях. Более того, интенсивное прогибание, а значит, и осадконакопление будет активно происходить вблизи купола, где есть достаточно соли для ее оттока. Учитывая формирование толщ за счет флювиального переноса материала в эпохи наибольшего его поступления, отлагаться массово он будет там, где идет активное прогибание, а значит, вблизи соляных куполов. Карнизная соль ведет себя, как обычные отложения и в галокинез не вовлекается.

Заключение

Прикаспийская впадина, как известно, является одним из эпицентров концентрации УВ-ресурсов Земного шара, благодаря неистощимым генерационным способностям, за счет повсеместного развития богатых органикой глубоководных депрессионных палеозойских толщ, покрывающих большую часть впадины, как осколка позднепалеозойского океана. Простые расчеты, учитывающие невозможность дальней миграции УВ по депрессионным отложениям в резервуары построек (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак и др.), показывают, что нераскрытым остается потенциал, превышающий известные запасы, как минимум, на порядок [5].

Этот потенциал так бы и оставался в виде сланцевой нефти и газа на больших глубинах в отложениях позднего палеозоя впадины, если бы не солянокупольная тектоника с ее бессолевыми окнами, обеспечивающими миграцию УВ в пермотриасовые и более молодые отложения. Таким образом, во впадине естественным образом были созданы благоприятные условия для широкой миграции УВ подсолевых генерирующих толщ, через многочисленные окна в надсолевые толщи межкупольных мульд с очисткой УВ от агрессивных компонентов, в первую очередь, сероводорода, за счет миграции через красноцветные толщи низов пермотриаса.

В таком схематическом виде эта идея выглядит весьма привлекательной и многообещающей, однако основные проблемы заключаются в том, что к сегодняшнему дню слабо изучены не только масштабы и этапность генерации УВ, но ничего не известно про пути миграции, а также слабо изученными остаются особенности развития коллекторов в пермотриасовых отложениях мульд. Да, предположения на этот счет и некоторые расчеты существуют, но эти знания создают такую же иллюзию изученности, которая сопровождает освоение УВ надсолевого комплекса на протяжении всей его истории.

Так, широко распространенное представление о плохих коллекторах в пермотриасе также базируется на изучении начального этапа, когда в восточной части впадины изучались верхнепермские отложения молассового характера. Теперь установлено, что уже в пределах месторождения Каратобе Южный казанские песчаники обладают неплохими коллекторскими свойствами. При более дальнем их переносе к западу они будут становиться все более отмытыми от глинистой составляющей и отсортированными песчаниками с хорошими коллекторскими свойствами. То же относится и к триасовым отложениям.

Проведенное изучение данных сейсморазведки МОГТ 3Д показало, что есть основания для некоторого оптимизма по части развития коллекторов пермотриаса в средних и нижних частях мульд. В первую очередь об этом говорит развитие триасовых и более молодых депоцентров, которыми являются мульды с активным прогибанием (оттоком соли) в триасовое и более позднее время.

Вторым фактором является более сложная история развития куполов с отрывом краевой части мульд и ее последующим погружением с формированием соляных стенок в зоне отрыва. И, наконец, перспективы соляных карнизов, перекрывающих коллекторы и их приуроченность к перерывам в осадконакоплении – все это, как и многие другие аспекты, например, лучший отмыв пермотриасовых отложений в западном направлении, позволяют рассчитывать на наличие коллекторов в средних и нижних частях мульд.

Что же касается новых данных об особенностях строения соляных куполов, то приведена лишь крошечная часть того вала информации, который уже получен и будет только расширяться за счет широкомасштабного проведения сейсморазведки МОГТ 3Д на разных куполах и их группах. На региональном уровне такого рода материалы нуждаются в подробном изучении и всестороннем обсуждении для выработки обновленного надежного представления о строении, развитии и нефтегазоносности солянокупольной части, особенно ее глубоких горизонтов.

Правильное определение направлений процесса изучения, четкая формулировка первостепенных неотложных задач на этом пути, обеспечение доступа к материалам для всех заинтересованных в решении проблемы – вот основные условия успешного освоения огромных ресурсов, которые могут скрываться в нижних горизонтах надсолевого комплекса.

Список литературы:

- Адилбеков К.А., Матлошинский Н.Г., Матлошинский Р.Н. Углеводородная система надсолевого комплекса (на примере Тенгиз-Карасор) // Нефть и Газ. – 2021. - № 2. - С. 35-46

- Антипов М.П., Волож Ю.А. Особенности строения и нефтегазоносность надсолевого разреза Прикаспийской впадины // Прикаспийская впадина. Актуальные проблемы геологии и нефтегазоносности. - Тр. ОНГК Атырау. 2012 Вып. 1 С. 131-152.

- Воронов Г.В., Куантаев Н.Е., Ескожа Б.А. Перспективы нефтегазоносности триасовых отложений Прикаспийской впадины // Нефть и Газ. – 2021. - №3. - С. 67-82

- Матлошинский Н.Г. Новые взгляды на оценку перспектив нефтегазоносности надсолевого комплекса центральной части Прикаспийской впадины // Геология Казахстана. – 1997. - №3. - C. 23-31

- Матлошинский Н.Г., Адилбеков К.А. Углеводородные системы – основа стратегии успешных поисков месторождений нефти и газа (на примере Прикаспийской впадины) // Нефть и Газ. – 2019. - №4. - С. 32-46.

- Матлошинский Н.Г. О путях реализации перспектив нефтегазоносности бассейнов Республики Казахстан // Нефть и Газ. – 2019. - №5. - С. 15-29

- Тектоника и нефтегазоносность солянокупольных областей СССР // Материалы III Всесоюзного симпозиума по изучению развития соляной тектоники в пределах СССР – Алматы: Наука, 1969. - 160 с.

- Трохименко М.С. Структурно-седиментационный природный резервуар и ловушки в среднем триасе Прикаспийской впадины: закономерности расположения, механизм формирования, особенности образования залежей нефти и газа // Прикаспийская Впадина. Актуальные проблемы геологии и нефтегазоносности: труды ОНГК. – 2012. - Вып. 1. - С. 164-182.

- Volozh J., Talbot Ch., Ismail-Zadeh A. Salt structures and hydrocarbons in the Precaspian basin. // AAPG Bulletin. - v.87. - No. 2 (February 2003). – P. 313-334.

- Martin P. A. Jackson and Michael R. Hudec. Salt tectonics: principles and practice. // The University of Texas at Austin. Cambridge: Cambridge University Press. - 2016. - P. 494.