Геология

Извлечение остаточной нефти из выработанных месторождений

С.С. БЕЙСЕКОВ, генеральный директор ТОО «KANTAR OiL» (г. Актобе, Казахстан)

В статье представлено обоснование-проект по вводу во вторичную разработку выработанных законсервированных нефтяных месторождений Шубаркудык и Жаксымай, и извлечению из них трудноизвлекаемой остаточной нефти.

В связи с истощением запасов средних и легких нефтей, нефтегазодобывающей отрасли придется уделять все большее внимание освоению и вводу в промышленную разработку месторождений тяжелых, высоковязких трудноизвлекаемых нефтей. Добыча, подготовка и транспортировка таких нефтей часто осложняется, и порой невозможна из-за ее низкой подвижности по причине высокой вязкости этой нефти.

Поле научной деятельности при вводе в разработку тяжелых высоковязких нефтей расширяется. Легкой нефти извлекается не более 50%, тяжелой высоковязкой нефти – в пределах от 10% до 30%, в зависимости от характеристики нефти, воды и коллектора.

В ближайшем будущем ожидается снижение уровня нефтедобычи в нефтегазоносных районах мира, разрабатывающихся длительное время. И это происходит на фоне снижения уровня воспроизводства запасов за счет открытия новых месторождений.

В связи с этим и с учетом роста энергопотребления, необходимо увеличивать коэффициент извлечения нефти на разрабатываемых месторождениях и вводить в разработку новые месторождения и законсервированные залежи легких и тяжелых нефтей. По оценкам Международного энергетического агентства, мировой спрос на первичные энергоресурсы (базовый вариант) будет расти в среднем на 1,5% в год, и к 2030 г. увеличится почти на 40% относительно 2007 года, в котором был достигнут исторический максимум потребления топливо-энергетических ресурсов [12].

Понять, тем более создавать новые принципы и технологии разработки месторождений высоковязкой нефти невозможно без внимательного изучения физики пласта, подземной газогидродинамики, теории разработки месторождений природных углеводородов, методов теории оптимизации, числового анализа, отработки технологий на полигоне и выполнения требований нравственности. Неформальное постижение этих дисциплин происходит не только в результате чтения учебников, технической литературы, но и в результате постоянного изучения прогрессивных научных новинок и передового опыта, которые хоть и редко, но публикуются в периодической печати. Иначе придется изобретать изобретенное и быть позади других в создании и внедрении инноваций.

«Проект вторичной разработки выработанных нефтяных месторождений Шубаркудук и Жаксымай» – первый в нефтяной отрасли РК индустриально-инновационный проект, который направлен на извлечение остаточных трудноизвлекаемых запасов (ТИЗ), был сформирован в ТОО «KANTAROiL» и предложен в Министерство нефти и газа в начале 2012 года и по сей день ожидает решения. Соответственно, в отрасли не создаются и не испытываются новые прогрессивные разработки для осуществления добычи нефти из ТИЗ, в том числе остаточной нефти из законсервированных месторождений.

К категории остаточных запасов нефти можно отнести запасы нефти после разработки месторождений нефти. Основными причинами образования остаточной нефти являются [15]:

- сложность геологического строения, обусловленная макронеоднородностью пластов (линзы, расчлененность, прерывистость пластов);

- вязкость нефти больше вязкости воды;

- наличие водонефтяной зоны (ВНЗ);

- остаточная нефтенасыщенность в обводненных пластах в виде пленочной или капельной нефти и др.

Преобладающий вид остаточной нефти во многом определяет выбор методов извлечения её из пластов.

К трудноизвлекаемым относятся запасы:

- в обводненных пластах (остаточная нефть);

- в низкопроницаемых коллекторах, а также высоковязкие нефти;

- в глубоко залегающих пластах;

- в подгазовых зонах, водогазовые и залежи с подошвенной водой и высоковязкой нефтью.

И в то же время все вышеперечисленные категории пока четкого определения трудноизвлекаемым запасам не дают.

Месторождения Шубаркудык и Жаксымай законсервированные. Многие скважины разгерметизированы, на многих приустьевых участках лужи нефти и газ через слой внутрискважинной нефти выходит (просачивается) в атмосферу. Плотность нефти в пластовых условиях зависит от количества растворенного газа, температуры и давления [2]. С повышением температуры и количества растворенного газа плотность и вязкость нефти уменьшается.

Нам в Казахстане целесообразно создавать свои собственные технологии для разработки залежей с ТИЗ, чем использовать созданные другими на других континентах, и пытаться их адаптировать к применению в наших условиях. Ибо творческая деятельность приносит радость автору и окружающим.

Мировая энергетическая ситуация такова, что к 2050 году потребление энергии в мире должно удвоиться. В то же время рост производства легкодоступной нефти ели поспевает за спросом уже сегодня. Ожидается, что пик добычи традиционных легких нефтей будет достигнут уже через 10-15 лет, а в дальнейшем их добыча будет падать [3]. Вот почему для нефтяной отрасли уже сегодня необходимо все чаще обращать свой взор на тяжелые нефти и битумы.

Остаточные запасы нефти месторождений Шубаркудык и Жаксымай из-за разгазирования (выхода газа в атмосферу через негерметичные скважины) находятся на стадии превращения нефти в битум.

В природе существуют жидкие углеводороды: маловязкие (0,4-10 мПа∙с), средневязкие (10-50 мПа∙с), высоковязкие (50-1500 мПа∙с), тяжелые (более 1500 мПа∙с) нефти и битумы (более (20-25)103 мПа∙с). Запасы нефти с вязкостью более 50 мПа∙с принято относить к трудноизвлекаемым [4].

В данное время проектный и фактический средний коэффициент извлечения нефти (КИН) для активных запасов 38-45%, низкопроницаемых коллекторов – 10-35%, а для высоковязких нефтей – 5-25% [5].

Повышение рациональности разработки месторождений с ТИЗ, в первую очередь, связано с созданием эффективных технологий разработки залежей с трудноизвлекаемыми запасами нефти и внедрением передовых, в том числе собственных технологий, с учетом условий консервированных месторождений нефти.

Месторождение Шубаркудык, открытое в 1931 г., расположено в Темирском районе Актюбинской области. Приурочено оно к солянокупольной структуре. Залежь имеет сложную форму из-за зонального распределения коллекторов. При общей толщине 50 м эффективная нефтенасыщенная толщина слабосцементированных песчаников составляет 5,89 м, пористость их не превышает 27%, проницаемость 0,27 мкм2, коэффициент нефтенасыщенности 0,7. Начальное (1931 г.) пластовое давление 3,5 МПа.

Начальные (1931 г.) дебиты нефти 6,6 м3 в сутки, плотность ее 910 кг/м3, содержание серы 0,6%, парафина 1,5% с температурой плавления 55 0С, смол и асфальтенов 53,1%. Вязкость кинематическая 64,6 сСт, температура вспышки 17-49 0С, застывания ниже – 20 0С. Температура начала кипения 82 0С с выходом фракций до 200 0С - 12,84% и до 300 0С – 22,73% [7]. Пластовая вода сульфатно-натриевого типа, плотностью 1061 кг/м3, с незначительным количеством йода, брома. С 1973 г. по причине полной выработанности извлекаемых запасов на тот период, после 42 лет разработки, месторождение введено в консервацию.

Месторождение Жаксымай, открытое в 1933 г., приурочено к трехкрылой солянокупольной структуре. Продуктивные отложения нерасчленённого пермотриаса и нижней юры представлены терригенными породами. Глубины залежей 330-380 м, ловушки относятся к тектоническим экранированным. Пористость – 24,9-33,4%, проницаемость 0,03-0,08 мкм2, коэффициент нефтенасыщенности 0,73-0,79.

При общей толщине 35-45 м эффективная толщина 9-12 м, нефтенасыщенная 7,5-8,5 м, начальное (1933 г.) пластовое давление в пермотриасовой залежи 5,5 МПа, в нижнеюрской 3,5 МПа. Дебиты не превышали 5,9 м3/сут., плотность нефти – 849-904 кг/м3. Содержание серы – 0,29-0,4%, парафина – 0,17-0,84%, смол и асфальтенов – 12-20%. Кинематическая вязкость – 14,5 сСт при 20 0С, температура вспышки – 9 0С, застывания ниже – 30 0С, начало кипения 51-69 0С с выходом фракций до 100 0С – 3,1%, до 200 0С – 20,63% и до 300 0С – 43,18% [7]. Гидрокарбонатно-натриевая вода в нижней юре плотностью 1036 кг/м3, хлоркальциевая в триасе плотностью 1086 кг/м3. После 42 лет разработки обводненность превысила 85% (87%), и с 1975 г. по причине полной выработанности извлекаемых запасов месторождение в консервации.

Чтобы создавать эффективные технологии разработки ТИЗ, необходимо творчески действовать и, в первую очередь, внедрять инновации на выработанных нефтяных месторождениях Шубаркудык и Жаксымай – пока же эти месторождения, из-за задержек с оформлением недропользования для первого и единственного заявителя проекта – ТОО «KANTAROiL» – и из-за самопроизвольного выхода из устьев заброшенных скважин легких фракций нефти и газа, потенциально могут создать «техногенную» аварийную обстановку расположенным вблизи одноименным с названными месторождениями населенным пунктам.

Рынок углеводородного сырья подразумевает форсированный отбор флюида. Вследствие неконтролируемых отборов и неучета фильтрационно-емкостной системы, преждевременно формируются трудноизвлекаемые запасы углеводородов и не достигаются высокие коэффициенты извлечения нефти из продуктивных пластов разрабатываемых месторождений.

Соответственно, качество остаточных запасов ухудшается по причине более активной разработки именно хороших активных запасов. Активные запасы могут быть выработаны на 50% и до 75%, а ТИЗ могут быть выработаны только на 20%, и в максимуме – до 35% [10].

Результаты исследования ученых [1] показали целесообразность разработки водонефтяных зон и водоплавающих залежей нефти системами горизонтальных скважин. Горизонтальные скважины отличаются явным достоинством, по сравнению с вертикальными скважинами, как по дебитам нефти, так и по накопленным объемам извлекаемой нефти. Так, если в случае вертикальных скважин текущие величины КИН составляют 5,5-8,0%, то при использовании горизонтальных скважин КИН находиться в пределах 28-33%, то есть различаются кратно.

Приводимые диапазоны цифр зависят от размеров скважино-ячеек. С увеличением размеров скважино-ячеек повышаются такие показатели разработки, как начальные дебиты скважины по нефти, накопленные объемы добытой нефти и, соответственно – значения КИН. Отмечено, что размеры ячеек, аппроксимирующие горизонтальным стволом в направлении оси Х, не имеют такого принципиального значения, так как не они формируют пикообразную депрессионную воронку.

Физическое объяснение данных результатов заключается в следующем. В случае использования вертикальных скважин, когда размер скважино-ячеек составляет 1х1 м, дебит скважины размазывается по площади 1х1 м. При размерах скважино-ячеек 50х50 м дебит рассредоточивается по значительно большей площади [1]. В результате депрессионная воронка вблизи скважино-ячейки не столь велика, поэтому кинетика конусообразования менее динамична со всеми вытекающими отсюда последствиями. При необходимости замены скважин, из-за их непригодности, новые скважины на месторождениях Шубаркудык и Жаксымай будут горизонтальными, бурение, капитальный ремонт и освоение скважин – на депрессии с использованием пенных систем.

В своих исследованиях ученые [1] также предложили новый режим эксплуатации скважин – режим заданной обводненности продукции. Другими словами, темпы обводнения не являются непредсказуемыми результатами решения задач, а представляют ограничение на обводненность добываемой продукции. При условии неизменности пластового давления поддержание заданной обводненности продукции скважин достигается за счет снижения депрессии на пласт. Новый технологический режим конкретной заданной обводненности характеризуется вполне определенными текущими и конечными количественными показателями, что облегчает проведение последующих технико-экономических расчетов (ТЭР) и выбор наилучшего варианта разработки водонефтяных зон или залежей нефти с подошвенной водой, а также проектирование системы обустройства промысла.

По данным промысловых исследований [1] вертикальный ствол за 10 лет эксплуатации элемента водонефтяной залежи доводят КИН до 3%, подключение горизонтального ствола с 11 года позволит достичь КИН в 23%.

Необходимо отметить, что в некоторых залежах вязкой нефти использование горизонтальных скважин затрудняют слабосцементированные породы продуктивных коллекторов. При эксплуатации скважин со слабосцементированными породами, вместе с нефтью извлекается песок, который выводит из строя трубы и оборудование, образуя в них пробки и абразивные нарушения. Соответственно, с увеличением выноса песка КИН снижается до минимума.

Песок способствует повышению устойчивости нефтяной эмульсии, что затрудняет отделение воды от нефти в установках подготовки.

Интенсивный отбор из пескопроявляющих скважин нецелесообразен. Режим извлечения жидкости из пескопроявляющих скважин, в зависимости от конкретных условий и имеющихся возможностей, при данных размера труб и штанг определяется по формуле [6]:

|

σ, % |

0,1-0,5 |

0,5-1,0 |

1,0-3,0 |

3,0-4,0 |

|

k |

0,4 |

0,35 |

0,30 |

0,25 |

где Qmin– минимальный дебит, который обеспечивает удовлетворительный режим выноса песка; k– параметр берется из таблицы по расходной концентрации песка σ, %;

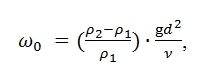

ω0– скорость свободного осаждения песка, определяется по формуле Стокса:

где ρ2, ρ1– соответственно плотности зерен песка и жидкости; d– диаметр зерен песка; ν – кинематическая вязкость жидкости; F– просвет трубы, занятый жидкостью с песком.

Если практический дебит равен Qmin– задача определения режима считается решенной.

В последнее время в призабойной зоне скважин рыхлых слабосцементированных пород-коллекторов создают искусственные фильтры из высокопроницаемого тампонажного камня с применением портландцемента, наполнителя с открытой пористостью, предварительно наполненной пластовой водой или легкой нефтью [6]. Фильтр призабойной зоны – тампонажный камень, с проницаемостью, обеспечивающий получение дебита нефти с минимальным содержанием песка.

Свойства коллекторов и флюидов обуславливают систему разработки, дебиты скважин, полноту извлечения нефти из недр, процессы сбора и другие. На технику добычи нефти существенно влияют поступления песка из пласта в ствол скважин, выпадение из нефти и осаждение парафина, отложения минеральных солей, корродирующие свойства флюидов и другие.

Проницаемость в комплексе с толщиной пласта и вязкостью нефти определяют дебит скважины [8].

Скважины залежей вязкой нефти не могут быть сверх-высокодебитными, они всегда низко-дебитные.

Необходимо отметить, и в вязких нефтях в пластовых условиях растворены метан, этан и другие углеводородные газы, их газовый фактор в пределах 10 м3/тн. Во многих разгерметизированных скважинах месторождений Шубаркудык и Жаксымай давление снизилось ниже давления насыщения, вследствие выделения метана, этана и других углеводородных газов, усиливаются структурно-механические свойства нефти, поэтому разгазирование аномальных нефтей в пласте недопустимо [8].

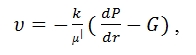

Скорость фильтрации в пористой среде нефти со структурно-механическими свойствами определяется по формуле [2]:

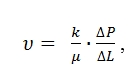

Скорость фильтрации в пористой среде традиционной нефти определяется по формуле [2]:

где ![]() – скорость линейной фильтрации; k– коэффициент проницаемости; μ – динамическая вязкость обычной нефти;

– скорость линейной фильтрации; k– коэффициент проницаемости; μ – динамическая вязкость обычной нефти; ![]() – вязкость нефти с структурно-механическими свойствами; ∆P– перепад давления между двумя точками в образце на расстоянии Lпо направлению движения жидкости (нефти); dP/dr– градиент давления в ассиметричной системе координат; G– начальный, предельный градиент давления.

– вязкость нефти с структурно-механическими свойствами; ∆P– перепад давления между двумя точками в образце на расстоянии Lпо направлению движения жидкости (нефти); dP/dr– градиент давления в ассиметричной системе координат; G– начальный, предельный градиент давления.

Пользуясь приведенными формулами, можно определить, что фильтрация в несколько раз медленнее у нефти со структурно-механическими свойствами (у вязкой нефти), соответственно, и дебит явно меньше в несколько раз.

Нефти со структурно-механическими свойствами – вязкопластичная жидкость – начинает движение после превышения предельного градиента (G). Для разрушения подобной структурированной нефти, что даст эффект по снижению вязкости, можно использовать следующие базовые и модифицированные технологии [13]:

1. Добавка нефтерастворимых ПАВ и полимеров;

2. Тепловая обработка;

3. Добавка недорогих растворителей, например, отходов и побочных продуктов нефтепереработки и нефтехимии;

4. Применение ультразвуковой обработки или их сочетание с химическими (комбинации технологий).

Эффективность каждого из вышеперечисленных технологических подходов должны показать дальнейшие опытно-промысловые и научно-исследовательские работы.

Для снижения вязкости и, соответственно, увеличения её подвижности применяют кавитационный аппарат конструкции Петракова [14].

В настоящее время, когда разведка извлекаемых запасов нефти сильно отстает от добычи нефти, особенно необходимо увеличить полноту извлечения запасов нефти, чтобы при одних и тех же геологических запасах нефти, извлекаемых запасов нефти было в 1,5-2 раза больше. По утверждению академика В.Д. Лысенко, это возможно осуществить путем чередующейся закачки воды и небольшой части добытой нефти [11].

При извлечении вязкой нефти чаще встречается прорыв воды и обводненность продукции из-за большой разницы в подвижности, вернее, вязкости. Кроме того, и разница между вертикальной и горизонтальной проницаемостью в коллекторах с вязкой нефтью чаще существенно ниже, вследствие чего происходят, скорее, образование конуса воды и обводнение продукции скважин. При этом основными силами являются вязкие и гравитационные.

Вязкие силы связаны с силой трения между фазами жидкости на границе раздела. Их уравновешивает выталкивающая сила Архимеда, возникающая из-за разности плотности нефти и воды. При малых депрессиях образуется устойчивый конус воды, и скважина может работать в течение длительного периода времени без прорыва воды.

Этот режим называется докритическим. С увеличением депрессии поверхность водонефтяного контакта (ВНК) вблизи ствола скважины повышается, достигает уровня перфорации, и, соответственно, происходит прорыв воды. Критическая депрессия определяется соотношением [9]:

где ![]() – разность плотности нефти и воды;

– разность плотности нефти и воды; ![]() – расстояние от ствола скважины до уровня ВНК. Например, для месторождения Шубаркудык, при

– расстояние от ствола скважины до уровня ВНК. Например, для месторождения Шубаркудык, при ![]() = 910 кг/м3,

= 910 кг/м3, ![]() = 1061 кг/м3, g= 9,81,

= 1061 кг/м3, g= 9,81, ![]() = 15 м, ∆ρ= (1061-910)∙9,81∙15 = 22219,65 Па = 0,02221965 МПа ≈ 0,22 атм. Значение критической депрессии, как правило, низкое, и низкий будет дебит добываемой нефти.

= 15 м, ∆ρ= (1061-910)∙9,81∙15 = 22219,65 Па = 0,02221965 МПа ≈ 0,22 атм. Значение критической депрессии, как правило, низкое, и низкий будет дебит добываемой нефти.

С целью разработки залежей вязкой нефти высокими темпами ученые [9] предлагают внедрить технологию DOUBLETAIL, суть которой заключается в обеспечении одновременного отбора воды и нефти двумя горизонтальными скважинами. При параллельном движении воды и нефти к забоям добывающей скважины происходит равномерная выработка запасов без ограничения по критической депрессии.

В монографии [7] отмечено: «Только новые разработки воздействия на призабойную зону пласта и пласт могут способствовать извлечению из выработанных месторождений остаточной нефти».

На месторождениях Шубаркудык и Жаксымай также предлагается опробовать и внедрить технологию бинарных смесей (БС) и различные виды волновых способов воздействия на ПЗС и пласт.

Все внедряемые и применяемые на месторождениях Шубаркудык и Жаксымай новейшие разработки, методические и технологические идеи будут осмыслены, практически опробованы и в оптимальном варианте будут достоянием РК [7]. В связи с этим было бы оправдано месторождения Шубаркудык и Жаксымай с самого начала сделать полигонами для разработки ТИЗ.

Средняя нефтеотдача в мире – 30%; средняя нефтеотдача по месторождениям США – 39%; оценка реальной нефтеотдачи в будущем – 50-60% (OGY, №12, 2007.) [10]; средняя проектная нефтеотдача по месторождениям России – 38% (по данным из опубликованной информации ГКЗ РФ); средняя проектная нефтеотдача по месторождениям Казахстана – (из прогнозируемых источников) не достигает 30%, так как отсутствует официально опубликованная подтверждающая информация.

Дополнительная добыча за счёт «третичных» методов увеличения нефтеотдачи: в мире – 120-130 млн т/год; в США – 34,4 млн т/год; в России – незначительно превышает 1,5 млн т/год [10]; в Казахстане (по прогнозным сведениям) – приблизительно от 0,25 до 0,5 млн т/год, так как отсутствует официально опубликованная подтверждающая информация.

Академик Ренат Муслимов, следуя высказыванию И.М. Губкина: «Мы бедны знаниями наших собственных богатств», досконально изучил залежи углеводородов, и пришел к выводу: «Полное истощение углеводородов ни в ближайшей перспективе, ни в отдаленном будущем планете не грозит, самое плюгавое месторождение будет работать, и не менее ста лет».

Оказывается, что вследствие высокой скорости глобального геохимического круговорота вещества, характерный период формирования залежей нефти и газа в современную эпоху составляет около 260 лет [1]. Отсюда следует, что значительное пользование запасами недр может позволить человечеству снять или значимо уменьшить проблему энергоресурсов.

Согласно новым представлениям, вытекающим из исследований А.А. Баренбаума, благодаря «космической помощи», ресурсы углеводородов в залежах являются в заметной степени возобновляемыми. Окисленный углерод в продуктах сгорания вновь вовлекается в глобальный геохимический круговорот. Испытав в круговороте восстановление, этот углерод идет на подпитку разрабатываемых и вновь формируемых месторождений нефти и газа [1].

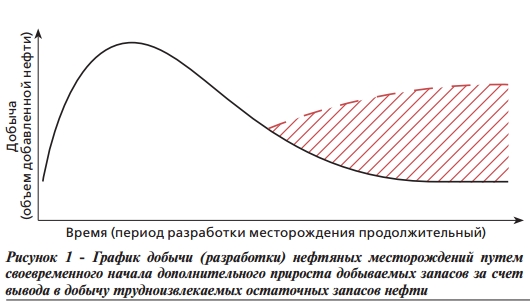

В соответствии с убеждениями академика Рената Муслимова о возможности длительной эксплуатации самых «хилых» нефтяных месторождений, есть примечание и условное графическое предложение автора, которое заключается в следующем: не допускать разработку нефтяных месторождений до их полного (основательного) истощения и также не допускать обводненности этих нефтяных месторождений до непоправимых пределов в 85% и 87%, а при установлении устойчивого падения добычи традиционных легкоизвлекаемых запасов нефти заблаговременно начать работы по дополнительному приросту добываемых запасов за счет разработки и вывода в добычу ТИЗ, которых в недрах этих месторождений обычно остается в количестве до 70%. См. график:

Рисунок 1 - График добычи (разработки) нефтяных месторождений путем своевременного начала дополнительного прироста добываемых запасов за счет вывода в добычу трудноизвлекаемых остаточных запасов нефти

Рисунок 1 - График добычи (разработки) нефтяных месторождений путем своевременного начала дополнительного прироста добываемых запасов за счет вывода в добычу трудноизвлекаемых остаточных запасов нефти

В данное время извлекается традиционной нефти меньше половины, а вязкой – меньше 30%, кроме того, из галактоцентрической парадигмы следуют важные следствия для теории и практики разработки месторождений нефти и газа, делается вывод, что геологические запасы нефти и/или газа в месторождении не есть абсолютное понятие [1]. Подтверждён привнос природных углеводородов в разрабатываемые и законсервированные месторождения нефти и газа, следовательно, их необходимо вторично разрабатывать.

Литература:

1. Закиров С.Н., Закиров Э.С., Закиров И.С., Баганова М.Н., Спиридов А.В. Новые принципы и технологии разработки месторождений нефти и газа. М: 2004 г., стр. 34, 116, 158, 175-176, 192-206.

2. Абдулин Ф.С. Добыча нефти и газа. М.: Недра, 1983 г., стр. 9, 22-25.

3. Щепалов А.А. Тяжелые нефти, газовые гидраты и другие перспективные источники углеводородного сырья. Нижний Новгород, 2012 г., стр. 6.

4. Сургучев М.Л. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи пластов. М.: Недра, 1985 г., стр. 17, 107.

5. Хавкин А.Я. Нанотехнологии в добыче нефти и газа. М: 2008 г. стр. 13.

6. Пирвердян А.М. Защита скважинного насоса от газа и песка. М.: Недра, 1986 г., стр. 6, 20.

7. Бейсеков С.С. Вторичная разработка нефтяных месторождений. Актобе, 2014 г., стр. 7, 14-15, 302, 338.

8. Бойко В.С. Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений. М.: Недра, 1990 г., стр. 97, 368-376.

9. Хохлов Д.И., Попов И.П. Повышение эффективности разработки пласта  Ново-Пурпейского месторождения путем внедрения технологии DOUBLETAIL, метод борьбы с образованием конуса подошвенной воды. Нефтепромысловое дело, 9/2014 г., стр. 24.

Ново-Пурпейского месторождения путем внедрения технологии DOUBLETAIL, метод борьбы с образованием конуса подошвенной воды. Нефтепромысловое дело, 9/2014 г., стр. 24.

10. Крянев Д.Ю., Жданов С.А. Научное обеспечение новых технологий разработки нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Бурение и нефть, 2012 г., № 08, стр. 29-32.

11. Лысенко В.Д. Увеличение нефтеотдачи на месторождениях высоковязкой нефти. Нефтепромысловое дело, 10/2006 г., стр. 6.

12. Сахаров А. А. Сжиженный природный газ современное состояние и объективные тенденции развития. Нефтепромысловое дело, 9/2011 г., стр. 49.

13. Дмитриева А.Ю., Мусабиров М.Х., Шашина В.Д. и др. Исследование микроструктуры высоковязкой нефтей. Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса, 5/2014 г., стр. 19.

14. Дудкин Д.В., Якубенко А.А., Новиков А.А. и др. Изменение химического состава тяжелых нефтяных остатков при гидродинамическом кавитационном воздействии. Технологии нефти и газа, 5/2013 г., стр. 3.

15. Назарова Л.Н. Разработка нефтегазовых месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2011 г., стр. 4-9.

Опубликован полный текст статьи